���Q�O�P�P�N1��19���@��Îᏼ�s�h�l�{�����C�C��

|

�s�̗v�����A�m�o�n����E�ٗp�����@�\��ÁA�i�a�h�`���͂Ŏ��{���Ă����W�L�h�l�{�����C���P���P�W���ɏI���܂����B���̌��C�͊�b���C�A��匤�C�i�O���X�N�[�����O�AOJT�A����X�N�[�����O�j�ƍ�N�̂V������n�܂蔼�N�ȏ�ɋy�сA�X�ɓ��k�h�l�A�g���c��Ί����[�N�V���b�v�ɂ��Q������A�����̌��C��蒷���Ԋ����e�̖L�x�Ȍ��������̂ł����B�����čŏI�I�ɂU���̂h�l���a�����܂����B

|

|

|

| �J�n���̉Ă̔֒�R�� |

��������~�i�F�� |

|

| ���U�����V�h�l�@�@�@�O��̓C���X�g���N�^�[�E��Î� |

�@ �@ �@ �@ |

| �ǂ��w�� |

�ǂ��V�� |

|

���Q�O�P�O�N�P�Q���P�S���@�XIM�{�����C�C��

|

�Q�P��������Y�Ƒ����x���Z���^�[��ÁAJBIA���͂̂��ƂłU��������n�܂����XIM�{�����C�ɂ́A�P�R������u��JBIA���F�߂鏊��̃v���O�������P�Q���W���ɑ��ďI���S�����ڏo�x���C������ɂ��܂����B���C�̍u�t��OJT�C���X�g���N�^�[�͓��k�n����JBIA�[Senior

IM�����S�����A�n�悩�玩�O�Ŏ���IM��y�o����Ƃ����u���ȑ����v���������܂����B�Ō�ɏC�������s���A?�Q�P��������Y�Ƒ����x���Z���^�[�ꖱ���������l��l�ɏC�����������܂����B

�@ �@�@�@ �@�@�@ �@ �@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g��ꖱ�����@�C�����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�O�B�e

|

�@ �@�@�@ �@�@�@ �@ �@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@OJT�ɑ���M�S�Ȏ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@IM�Ƃ��Ă̎��o���_

|

|

���Q�O�P�O�N�V���Q�R���@��Îᏼ�s�h�l�{�����C

|

�u�n�敜���v���~�b�V�����Ƃ��A��Îᏼ�s�Ŏs�P�ʂƂ��Ă͂킪�����́A�i�a�h�`�F��h�l��ڎw�����t�����j���[�̂h�l�{�����C���A7��21������n�܂�܂����B�悸��1���݂̂̊�b���C�ł������A8������O���X�N�[�����O�A�n�i�s�A����X�N�[�����O�ƁA�������4�J���ɂ킽��v���O�������n�܂�܂��B���s�̗L�����l�{����0.33(�S��0.50)�Ƃ����������ł��B�����ɉ�Ãx���`���[�����h�\�z�Ȃǂǂ��ł��������{����܂������A��蔼���̍H��⏤�Ǝ{�݂̓P�ނɂ��A�悤�₭�a�h�ɂ�钅���Ȏ�@���]�����ꂽ���̂Ɣ��f���A�i�a�h�`�͑S�ʓI�ȋ��͂����Ă���܂��B���̎��Ɛ��i�̉A�ɂ͕�����JBIA-.IM�̐s�͂����������Ƃ�\���Y���܂��B

|

�@�@�@�@�@�@ |

| �֒�R�̌����錤�C���E�E�d����������Ƃ���ז� |

�������ȃT�C���{�[�h

|

|

|

| �����������̎�u�ҁ@�@�@�E�[�}���p���[�̋��H |

�N�ƉƂ����a�h�^IM�̃����b�g�i�V��Sr.IM�̂���q����H�j |

|

���Q�O�P�O�N�V���Q���@�X�h�l��匤�C

|

�Q�P��������Y�Ƒ����x���Z���^�[��ÁA�i�a�h�`���͂̐X���h�l�{�����C�̐�匤�C���n�܂�܂����B����͐�ɍs��ꂽ�a�h�^�h�l�@��ʒm���K���̊�b���C�ɑ����A�{�i�I�ɂh�l��ڎw�����̂��߂̌��C�ł��B��u�҂͍��c�����o�[���͂��߁A�X�����̏��H��c���A������A��s�Ȃǂ̎Y�Ǝx���֘A�c�̂���̕��X�ł��B���e�͂n�i�s���]���̌��C�Ɠ����ł����A�u�t�w�͓��k�h�l�A�g���c��̎傾�����h�l���S������Ƃ������߂Ă̎��݂ł��B�U���Q�X������R���Ԃ̑O���X�N�[�����O���I���S�����n�i�s�ɓ���܂����B

|

|

| �O���X�N�[�����O�Ŋw�m���̂܂Ƃ߃f�B�X�J�b�V���� |

�@��P�֖̊�@�K���m���l���̏��_���쐬�@�^�����̂��� |

|

���Q�O�P�O�N�U���T���@�X�h�l��匤�C�n�܂�

|

������27���O���X�N�[�����O�̂قƂڂ�����߂���6��3���A�n��P�Ƃh�l�{�����C��2�i�A�X�h�l�{�����C��JBIA���͂ɂ��n�܂�܂����B

|

|

�J�Z�̈��A�F�i?�j�Q�P��������Y�Ƒ����x���Z���^�[

�Y�ƐU�������@�c���l |

�����͊�b���C�Ƃ��ĕ������A��ʂɂ��J���A

�����̎�u�҂��M�S�ɒ��u

|

|

|

�X���C�̊��ҁ@����JBIA-IM

|

��b���C�𐬌����ɏI���Ď��s�����o�[�Ŕ��ȉ� |

|

���Q�O�P�O�N�T���X���@��������³h�l�{�����C

|

��������Òn���łh�l�{�����C���s�Ȃ��܂��B�@�@

��Òn���Ƃ�

��Òn���͕������̐����A�V�����ƌ�����ڂ���n��ŁA���S�ɂȂ�̂͐l���łQ�T�`�Q�W���̉�Îᏼ�s�B�S���I�ɂ͔��Ց��A��Ò߃���A�֒�R�A����p���A�쑽�����[���������L���Ȓn��ŁA��N�͂m�g�j�̑�̓h���}���]�����Œ��ڂ܂����B

�n���

���̒n������{�̒n��̓T�^�I�ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă���܂��B�n����P�����q����A�ߑa���̔g�͉����x�𑁂߂Ă���܂��B�����A����Ƃ������n��̎Y�Ƃ�ٗp�̊�ՂƂȂ��Ă����n��Y�Ƃ́A�}���ɂ��̐��������Ă���܂��B���܂Œn��̌ٗp�������������Ă�����蔼���̍H��̓��[�}���V���b�N�ȍ~�A�l���̑�ʐ����A�֘A����O����Ƃ̓|�Y�������Ă���܂��B���S�s�X�n�̑�菬�����Ǝ҂̓P�ނ�X�ȂǁA�Â��b����肪��s���Ă���܂��B

�a�h�^�h�l�̓K�p

�n����x�܂��ł͂���܂����A�����B���Đ����čs�����̂��͍����n�߂Ă���܂��B�������Ȃ���A�n��̒��ł́A���ɒn��Đ��̃L�[�}���Ƃ��Ċ���ł���}�l�[�W�����͊����Ă��錻����܂��B�����͂��̌���Ɋӂ݁A�������S����̂h�l�琬�̂P�̎�@�Ƃ��Ēn��̍Đ���S���u�Y�Ƒn���̖������ҁv�����o���ׂ��A�����Ăa�h�̖{���ڕW�ł���A�u�L���Ȓn��v��u�x�̑n���v�̂��߂̊������J�n�������ƍl���܂��B�����̎��g�݂͔��͂ł���A�܂��A�����������疳�d�Ȃ��̂ł��邩������܂���B

�@�������A����͓��{���́u�n���v�����ʂ��Ă���ۑ�ł���A���̉ۑ���������ɂ͓��{�̍Đ��͗L�蓾�Ȃ��ʂ̋C�\���ŁA���ɂ����肽���ƍl�@���܂��B�����A�����̎��݂ɂi�a�h�`����̊F�l�̌�x�������肢�\���グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V��JBIA-Sr.IM���B

|

���Q�O�P�O�N�S���Q�V���@�X���h�l�{�����C

|

�X������N�̉���Ɠ��l�A���Ǝ��łh�l�{�����C���s���Ɣ��\���܂����B�_���͒n��̊��͂ƂȂ�Y�Ƃ��A�n��l�ނ̎�� �����I�ɑn�����悤�Ƃ����헪�̈�Ƃ��āA�h�l��K�v���琬���Ȃ����ٗp���悤�Ƃ����v�������v��ł��B ���ɂ�����ܘ_�i�a�h�`�͋��͂����Ă��������܂������A �����̑傫�ȓ����͓��k�̂a�h�^�h�l�̏W�܂�ł���u���k�n��h�l�A�g���c��v�̎傾�����h�l���u�t��C���X�g���N�^�[�������n��̎�Œn��l�ނ��琬���悤�Ƃ������̂ł��B ���C�̃��x���͍��܂Ŏ��{���Ă��Ă�����̂Ɠ����̓��e�ŁA�C�����҂͂i�a�hA�F��h�l�\�����i�����������܂��B

|

|

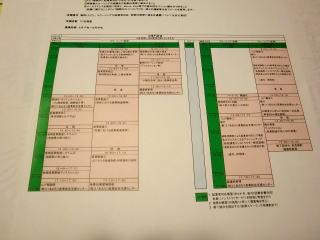

���C���e��^���ɋ��c����u���k�n��h�l�A�g���c��v�����̖ʁX�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C�v���O�����i�ꕔ�j

|

|

���Q�O�P�O�N�Q���W���@����IM�{�����C�C��

|

�S���ɐ�삯��N�̂P�O������n�܂����n��ŁE�{�i�IIM�{�����C����T�Ō�̃X�N�[�����O���I���C�����܂����B�C���X�g���N�^�[�ABI���K����̊F�l����J���܂ł����B����ł͂��̕��X�𒆐S�ɐV����BI�헪���W�J����܂��B

�r�W�l�X���f���̃u���[���X�g�[�~���O���K |

��[�����c���n�����A���C�S�� �\��JBIA-IM,

���E�[�͍��c�O���ے��@�O���@����ȊO�͌��C���@���v�W�� |

|

���Q�O�O�X�N�P�Q���Q�P���@�쑊�n�s��IM�{���u���J��

|

���N���쑊�n�s�̎�Âɂ��JBIA���͂̂��Ƃ�IM�{���u�����J�Â���܂����B�l������������n��s�s�ł����ɐE��n�������킢����݂����点�邩�Ƃ�����̓I�ȃe�[�}�ɂ��A�N�Ǝ҂̃r�W�l�X�Z���X�����ߋN�ƉƂɈ琬��������d���̒Z���u���������Ȃ��܂����B

�@�@�@�@ �@�@�@�@

����ʃG�N�Z���̃V�~�����[�V�����ɒ��N�j�����������Ă��܂��B

|

��IM���CBI�i�헪�j�R�[�X�@���̐������K

|

IM���C�̒���BI�i�헪�j�R�[�X��݂��Ă���S��ڂ̎��K���}���܂����B����͏��߂Đ����s��K�₵�A���s�̐H�i�Y�Ƒn���̎��g�݂��w�т܂����B�P�O�N�ȏ�ɋy�ԎY�Ƒn���ɂ��āA�l�X�Ȋւ������Ă������X��K��q�A�����O���A�Ō�ɂ��������G���W�j�A�����O�I�Ɏ��n��ɐ������A�Y�Ƒn���ɂ͍\�z��V�i���I�A����ɂ�������s����l�̊ւ�肪���ł��邱�Ƃ��A�A�[�@�I�Ɍ����̐��ʂ��Q�l�ɂ��ĎY�Ƒn����@��̓�������K�ł��B

�@�@�@�@

|